Le Canal de la Souloise

Article de Gérald ROUX

Les informations de cet article sont issues

d’un fascicule réalisé par Pierre ODDOS de Pellafol. Il a été édité en février

2012 par l’association du Patrimoine de Pellafol. Merci Pierre !

Origine

Vu le travail gigantesque de ce canal que

certains attribuent aux Romains (!), Pierre ODDOS soulève la question de la

nécessité de l’ouvrage.

La position de Pellafol lui donne un climat

méditerranéen l’été avec un manque d’eau l’été. Les terrains sont des alluvions

glaciaires et donc assez poreux, ne retenant pas l’eau. L’exode rural commence

en 1840 avec l’industrialisation et la commune n’arrive pas à nourrir sa

population (100 habitants de moins entre 1866 et 1872 !). La réalisation du canal du Beaumont donne des

idées.

Tout ceci conduit la commune le 15/8/1863 à

demander l’étude d’un canal qui permettrait d’arroser 4 à 500ha de terres

Enquête publique 1869-1870

Il apparait surtout que 3 moulins à blé de la

commune de St Disdier vont s’arrêter de tourner. Pas de problème avec celui de

la Posterle alimenté par les Gillardes

(vous en voyez les ruines au bord de la Souloise à la

hauteur de la Posterle, c’est celui de Hilaire

Baptiste CATALAN, 1852-1925, né au moulin en 1852 et de son père Jacques.

Hilaire est l’arrière-grand-père des CATALAN qui ont encore 2 maisons à la Posterle).

Les négociations : 1875 -1877

Le décret d’utilité publique permet

d’exproprier les terrains nécessaires, assez peu en fait. Le plus gros sujet a

été de convaincre la commune de Saint Disdier d’autoriser à prendre l’eau. Cela

a été obtenu quand Pellafol a cédé 200 ha de bois dans le Sappey

à ses voisins du Dévoluy qui avaient beaucoup déforesté. L’autre obstacle à lever

a été le Moulin de Casimir CATELAN à St Disdier racheté le 16/3/1877 (on

ne sait pas s’il est de la même famille que les CATALAN, meunier de la Posterle).

Les Travaux 1875-1880

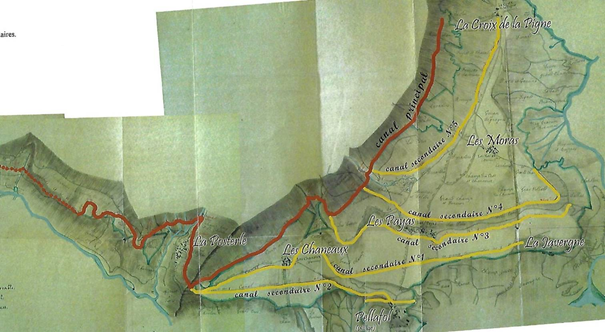

Il s’agit de capter l’eau à St Disdier à 1020m

d’altitude, pour l’amener par un canal de 8km à 0,5% de pente au-dessus du

plateau de Pellafol, jusqu’à la Croix de la Pigne. Pierre ODDOS

analyse :

De grosses difficultés pour créer le captage

dans les rochers sous le hameau des jouves.

Puis longue traversée dans la paroi rocheuse

jusqu’au Sappey nécéssitant

une suite de tunnels et d’encorbellements. Il reste forcément visible de la

route avec sa largeur inférieure à 1,20m et ses galeries de hauteur

1,70m : des difficultés considérables…

Il faut ensuite un aqueduc pour passer le

ruisseau de la Posterle et enfin traverser une

gravière instable de 2400 mètres.

Les ouvriers

Ils gagnent 2 francs par jour et un litre de

vin. Le travail est dangereux. Pierre ODDOS cite au moins 4 décés

dans la commune de Pellafol :

26/8/1875 Jean Jacques GAUDE 21 ans,

5/4/1878 Giuseppe ANESA, 20 ans,

20/6/1878 Luigi MAGNI, 26 ans

10/8/1879 M Ré,

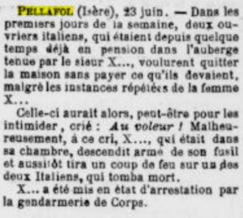

Nota : le décés de

Luigi MAGNI n’est peut-être pas accidentel mais pourrait se rapporter à

l’article retrouvé par Cyril ROYER dans un journal de 1878 racontant un

assassinat à la Posterle par un aubergiste qui

hébergeait des ouvriers

J’ai repris 2 photos sur internet : il y

en a de nombreuses et spectaculaire en cherchant « canal de

Pellafol » dans images de google.

Le financement

Le Coût est de 222 000 Francs, dont 1/3

financé par l’état. La commune de Pellafol accorde 45 000 Francs de

subvention. Le syndicat du canal emprunte 172 500 Francs par obligations

de 1000 F à 4%. Les recettes seront une taxe de 36 F par hectare arrosée et par

an pour les membres du syndicat. Les obligations seront remboursées par tirage

au sort jusqu’en 1926.

Le fonctionnement du canal

Il sera chaotique, émaillé de nombreux procès

et problèmes techniques. D’abord parce que les adhérents sont pauvres et que

les taxes sont toujours au minimum. Ensuite des fuites, des éboulements, des

manques d’eau créent de grosses dissensions dans le syndicat. A la lecture du

fascicule de Pierre ODDOS plusieurs familles de Pellafol retrouveront des

membres de leurs familles mentionnés…

Les béaliers

Ce mot vient de l’occitan Béal

pour un petit canal. A Pellafol on appelle aussi un petit ruisseau un Biaou . J’ai retrouvé l’appellation Béal

pour le petit canal qui dévale au milieu de la rue principale de Saint Martin

Vésubie, comme à Briançon.

Trois béaliers sont

embauchés au début puis seulement deux. Leur travail est délicat car ils gèrent

la distribution d’eau par des vannes qui sont des plaques métalliques

coulissant, à coup de marteau, dans des martelières.

Ils entretiennent, curent et s’assurent que personne ne fraude ! Il y a

des tensions, on accuse un béalier sous funeste

influence de refuser d’obéir au Directeur ...

Les ruines de Pellafol et la fin du canal

Les ruines sont les effondrements de la plaine

de Pellafol dans la vallée de la Souloise. C’est une

érosion intense à la Posterle, aux droit des Chanaux, au Vieux pellafol …

Cette érosion a été intense de 1836 à 1888. En

1889 un formidable effondrement a emporté plusieurs hectares. C’est la source

de l’abandon partiel du Vieux Pellafol dont beaucoup d’habitants ont rejoint le

hameau des Payas.

Le cimetière et l’église ont

disparu : le dernier pan de l’église est tombé au moment de la

guerre de 14-18 ou juste avant. Bien entendu la canal et l’arrosage sont

incriminés. De plus l’eau manque l’été. Tout ceci conduit le syndicat à voter

le 21/9/1890 la suppression de l’utilisation du canal. Mais il va continuer

encore quelques années : on laisse aller sans entretien.

Il fonctionne jusqu’au 10 avril 1910, soit 30

ans en tout. On refuse encore une remise en état demandée en 1911 par un

adhérent. On soldera progressivement les comptes et le syndicat sera dissout en

1927.

Même si la mésentente et l’individualisme ont

été source de difficultés, le phénomène d’érosion a été dominant. Il reste quelques

portions pour faire une jolie balade entre la Posterle

et les Chanaux. Mon grand-père de la Posterle a caché du matériel des résistants dans le canal

pendant la 2eme guerre.

Mon lointain cousin Claude PIOT regrette

que le canal ne soit pas transformé en super balade aussi spectaculaire que

celle du caminito del Rey

en Andalousie. Mais on mesure l’investissement énorme lié à la sécurisation des

encorbellements et tunnels, sans compter les nombreux effondrements…